郭沫若在中国文学界留下深刻印记,在中国历史学界留下深刻印记,在中国考古学界留下深刻印记,其一生充满成就与争议,他在文学上造诣颇高,其个人品行饱受诟病,其政治立场饱受诟病,究竟是怎样复杂的人生经历导致了如此大的反差?

优渥家境与早期教育

郭沫若出生于一个家境优越的家庭,他是家中的第八个孩子,其父亲郭朝沛通过努力奋斗,拥有了园林与商铺,母亲杜幺贞虽没接受过正式教育,却悟性很高,积累了大量文化知识并传授给郭沫若,这让郭沫若从小就渴望知识,为日后取得文学成就奠定了基础,不过家中也因此忽略了对他独立坚韧品格的培养。

学业发展与思想启蒙

1906年春天,14岁的郭沫若进入乐山县高等小学,他凭借自身勤奋以及家庭文化积累,成绩十分优异,他接触到林琴南等人翻译的小说,为文学创作积累了滋养,然而,学校没有对他的思想行为进行妥善引导,他参与了民主运动,1911年响应辛亥革命,回到故乡组织民团参与革命。

留学经历与文学影响

留学期间,郭沫若接触了众多外国文学作品,其中歌德作品对他影响极为深远。在日本时,他不仅投身于文学创作,还满怀爱国热忱。1926年,他结识了毛泽东、周恩来等革命领袖,随后积极参与北伐宣传工作。

性格弱点与成长缺漏

家庭给予的保护,致使郭沫若未能真正独立自主地应对生活中的挑战,他依赖性较强,缺少独立性与坚韧的品质。这种性格缺陷自始至终贯穿于他的一生,对他的个人行为以及社会行为均产生了影响。

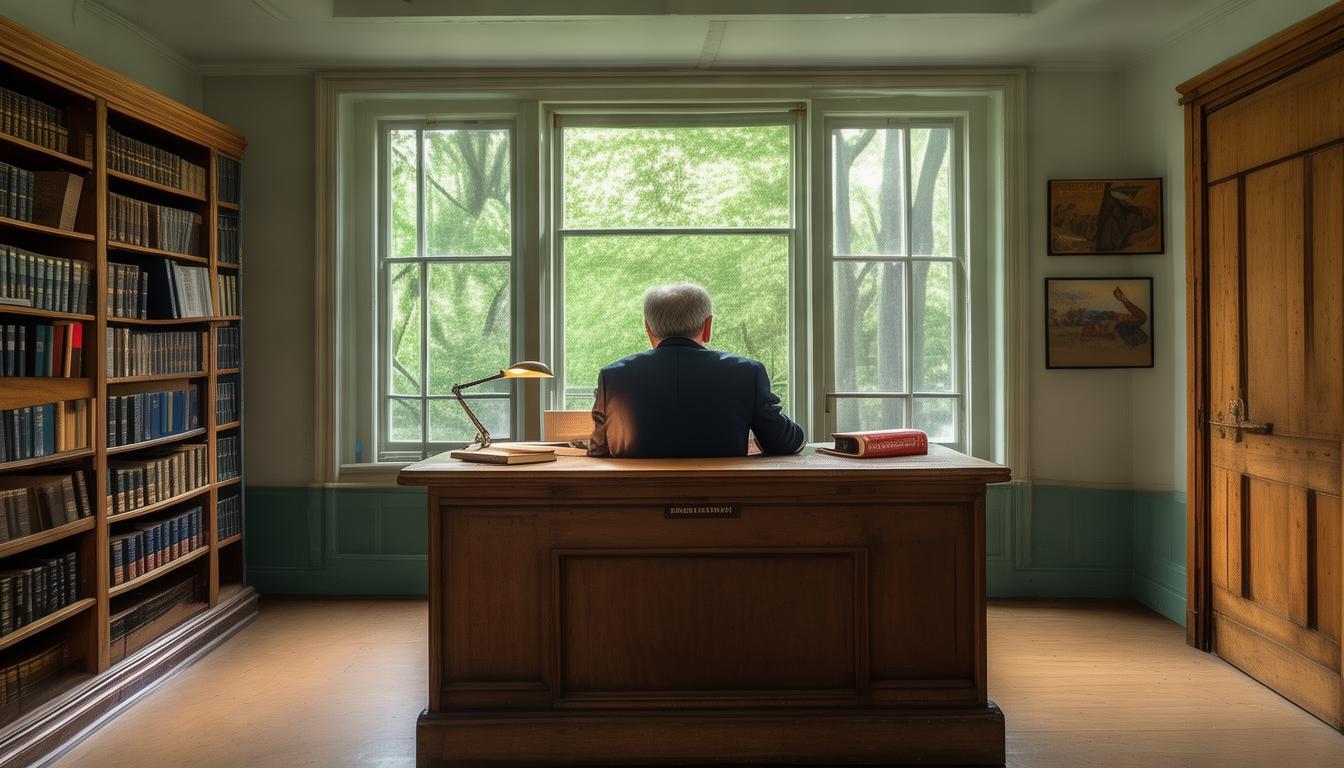

争议人生与复杂选择

郭沫若的政治立场复杂,其个人选择也较为复杂。他曾为抗日战争做出贡献,然而他的感情生活复杂,与多位女性存在不正当关系,并且还经常出入风月场所。在政治方面,他摇摆不定,曾经脱离党组织并颂扬蒋介石,在文革时期支持“四人帮”。

贡献与评价调整

郭沫若对中国文化和历史有着不可磨灭的贡献,然而,他因个人性格存在缺陷,在政治立场上摇摆不定,对待感情不负责任,从而饱受争议。邓小平同志把他悼词中的“伟大”改成了“卓越”,这或许是鉴于他经历复杂以及行为表现。